조윤승 / 저술가, 환경계몽가

조윤승 / 저술가, 환경계몽가

▎영국스트라스클라이드대 대학원 환경관리공학 졸업

▎대한위생학회 초대회장, 명예회장

▎환경보건청담회 초대 회장, 현 회장

▎UNEP한국위원회 특별자문위원 / 지구환경포럼회장

▎[저서] 환경보건학 외 13권 / 환경 도서 5,100권 사회에 환원

< 신증후군출혈열 지방병으로 토착, 예방에 주력하자 >

한타바이러스 전파경로, (위) 폐증후, (아래) 신증후

한타바이러스 전파경로, (위) 폐증후, (아래) 신증후

신증후군출혈열(腎症候群出血熱, Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, HFRS)은 번야비리데(Bunyaviridae)과의 한타바이러스(Hanta virus, HTNV)속에 속하는 동아시아의 한타바이러스(HTNV) 서울바이러스(SEOV), 스칸디나비아 및 서유럽의 푸말라바이러스(PUUV), 발칸의 도브라바바이러스(DOBV), 발트의 싸레마 바이러스(SAAV) 등 각종의 바이러스에 의한 고열, 신부전, 출혈을 특징으로 하는 바이러스성 질환이다.

다만, 한타바이러스 속의 또 다른 각종 바이러스는 북미, 중남미에서 한타바이러스 폐증후군(肺症候群, Hantaviurus Pulmonary Syndrome, HPS)을 발생시킨다.

한타바이러스는 1930년대 말부터 1940년대 초 러시아 동부와 중국 만주에서 연간 약 10,000명의 환자가 발생하는 출혈열을 과학자들이 확인하였으나 원인 불명이었다.

이 출혈열이 서방세계에 알려지게 된 계기는 1950년 북미 출신의 한 병사가 한국전쟁의 유엔군으로 근무 중 열병으로 쇼크, 출혈, 신부전을 경험한 때부터였고 1951년~1953까지 한국전쟁 당시 주한 유엔군 약 3,000여 명의 출혈성 발열환자가 발생하여 연구가 본격화 되면서 알려졌고 당시 미국 학자들은 이 질병을 한국형 출혈열(Korean Hemorrhagic Fever, KHF)이라고 불렀다.

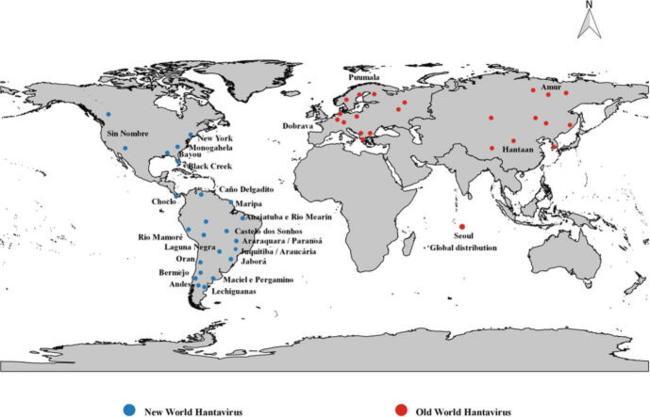

한타바이러스 증후군 유행분포, (적) 신부전, (청) 폐증후

한타바이러스 증후군 유행분포, (적) 신부전, (청) 폐증후

분포 지역은 한반도, 중국, 극동 러시아, 일본 등 동아시아, 북유럽 스칸디나비아, 서유럽, 발칸, 발트 지역에서 유행하며 매년 수십만 명의 환자가 발생하고 그중에서 대다수는 중국의 동북 지방에서 발생하고 있다.

국내 유행은 1951년 6월 초에 한국전쟁 중 중부 전선에 주둔했던 유엔군에서 많은 출혈열 환자가 발생하여 1953년까지 약 3,200명에 달하였고 한국군이 주둔한 부대 군인과 인근 지역 민간인들도 봄과 가을에 출혈열이 발생하였다.

질병관리청 자료에 따르면 2001년~2019년까지 3,953명의 신증후군출혈열 환자가 발생하여 인구 100만 명당 이환율 0.81명, 40명의 사망자, 치명률 1.01%, 남성이 여성보다 57% : 43%로 높았고 40세 이상에서 82.1%를 기록하였다.

이후 근년에는 지방병으로 토착화하여 매년 400~500명의 환자가 발생하고 있다. 정부는 1976년 전염병 예방법 제2종 전염병에 ‘유행성 출혈열’로 지정하였고 현재 개편된 법정 감염병 분류체계에 따라 제3급 감염병으로 분류하였다.

WHO는 1982년 도쿄에서 개최된 유행성 출혈열 회의에서 각국이 지역마다 다른 이름으로 불러온 유사한 질병들의 명칭을 하나로 통합하여 신증후군출혈열 (Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome)로 명명하기로 결의하였다.

등줄쥐

등줄쥐

1976년 고려대학교 이호왕 교수가 경기도 동두천 읍송내리에서 포획한 등줄쥐의 폐에서 출혈열 회복기 환자의 혈청과 특이하게 반응하는 항원을 최초로 발견하였고 1977년 이 항원이 출혈열의 병원체 바이러스임을 확인하였으며 1978년에는 출혈열 환자의 혈액에서도 동일한 바이러스를 분리하여 혈청학적 진단법을 확립하였다.

1980년 병원체를 발견한 한탄강 이름을 따서 한탄 바이러스(HTNV)라 명명하였고 그해 출혈열 환자가 발생한 서울시 마포구의 한 아파트에서 포획한 집쥐에서 HTNV와 항원이 유사한 바이러스를 발견하고 서울 바이러스(SEOV)라 명명하였다.

신증후군출혈열의 주요 증상은 1) 발열기 : 발열, 오한, 허약감, 오심, 구기, 안구통, 발적, 2) 저혈압기 : 해열, 저혈압, 쇼크, 복통, 배부통, 3) 핍뇨기 : 무뇨, 요독증, 신부전, 토혈, 각혈, 혈변, 혈뇨, 고혈압, 뇌부종, 4) 이뇨기 : 대량 배뇨, 탈수, 쇼크, 사망할 수도, 5) 회복기 : 근력감소, 쇠약감, 6) 사망원인 : 쇼크, 뇌질환, 급성호흡부전, 폐출혈 등이다.

바이러스 전파경로는 감염된 설치류 중에서 주로 등줄쥐(Apodemus peninsulae), 도시는 시궁쥐(Rattus norvegicus) 등의 분뇨, 타액 등 배설물과 쥐 둥지의 바이러스가 건조하여 공기 중에 부유하므로 이를 흡입 시 인체에 전파된다.

예방법은 설치류와의 접촉을 피하고 출혈열 유행지역 군인, 농업, 임업 종사자, 야외활동이 빈번한 그룹, 실험실 연구원 등 고위험군은 적기에 예방접종을 받아야 한다.

- 예방 수칙

1. 출혈열 유행지역의 무단출입을 자제하자.

2. 들쥐를 포획하거나 배설물, 둥지의 접촉을 피하자.

3. 야외 출입, 활동 시 손발을 청결히, 필요하면 마스크를 착용하자.

4. 유행지역 출입 후 귀가 즉시 목욕과 의복을 세탁하자.

5. 유행지역 주둔군인, 농업, 임업 종사자, 쥐와 가검물 취급 실험실 요원 등

고위험군 집단은 적기에 백신을 접종하자.

6. 출혈열 의심되면 관내 보건소에 신고, 조기진단, 조기 치료를 받도록 하자.

7. 교육과 계몽을 한층 강화하여 감염과 피해를 예방하자.